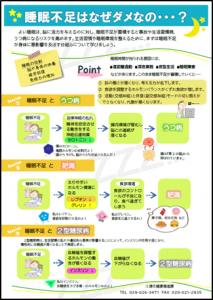

睡眠は休養行動の中でも特に重要な要素です。

両方の要素をバランスよく組み合わせることで、健康で豊かな人生の基礎をつくることができます。

また、眠気や疲労が原因で起こる事故や怪我のリスクも高くなります。

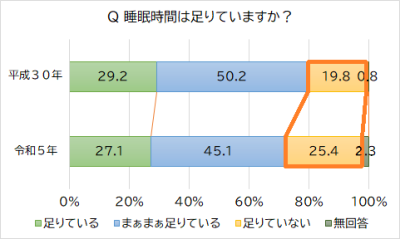

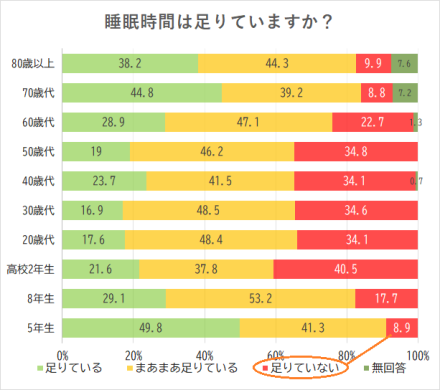

睡眠について土浦市の現状(市民健康づくりアンケート〈令和5年9月〉より)

成人の約4人に1人(25.4%)の人が、「睡眠時間は足りていない」と感じています。

平成30年の調査の時よりも、睡眠不足を感じる人の割合が増加しており、年齢別では、20歳代から50歳代までの約34%、高校生の約40%が「睡眠時間が足りていない」と感じています。

健康づくりのための睡眠ガイド2023 (厚生労働省策定)

世代別”良い睡眠”のための生活習慣

年齢や個人によって、必要な睡眠時間は異なりますが、良い睡眠のキーワードは、睡眠による「休養感」と「日中の眠気で困らない」ことです。

年齢や個人によって、必要な睡眠時間は異なりますが、良い睡眠のキーワードは、睡眠による「休養感」と「日中の眠気で困らない」ことです。

睡眠休養感とは、「ぐっすり眠って疲れが取れた」感覚のことをいいます。

睡眠時間が足りていても、ぐっすり眠った感じがしない・疲れが取れないなど、睡眠休養感が低下すると、心身の健康に影響を及ぼすことがわかっています。

成人編

仕事などのストレス、就寝間際の夕食や夜食を摂ること、朝食を摂らないこと、運動不足といった生活習慣の乱れは、睡眠休養感を妨げる要因です。

心当たりがある方は、まずは日中の生活習慣を見直しましょう。

高齢者編

床上時間が長いと、むしろ入眠に時間がかかったり、途中で目が覚めやすくなってしまったりします。すると、睡眠休養感がかえって低下し、さらに休養を増やす必要を感じて長寝をしてしまう、という悪循環に陥ります。布団の中で過ごす時間が8時間以上にならないように心掛けましょう。

こども編

| こどもの年齢層 | 推奨睡眠時間 |

| 1~2歳児 | 11~14時間 |

| 3~5歳児 |

10~13時間

|

| 小学生 |

9~12時間

|

| 中学・高校生 | 8~10時間 |

良い睡眠のためにできることから始めよう

まずは環境作りから

良い睡眠のために環境を整えることも大切です。光、温度(体温と室温)、音に配慮しましょう。

・光の環境作り

眠るときは室内をできるだけ暗くする・スマホやタブレットは寝室に持ち込まない・起床時と日中はできるだけ日光を浴びる、という身体が受ける光の刺激を調節することで、体内時計の調律を助け、良質な睡眠につながります。

・温度(体温と室温)

入浴すると手足の血行が良くなり、体の表面から熱を放出しやすくなるため、深部体温が下がることで入眠が促されます。

就寝の1時間~2時間前に入浴を済ませると、眠る際に体温が下がりはじめるため、スムーズに入眠できます。

室温は、「暑すぎず、寒すぎない」を心がけましょう。冬の室温を18度以上に保つことを、WHOの住環境ガイドラインは推奨しています。

・音の環境作り

騒音の感受性には個人差がありますが、騒がしい環境では中途覚醒が増えるなど、睡眠の質の低下につながる恐れがあります。

屋外の音に対しては、カーテンを防音機能があるものに変えたり、窓から離れることも有効です。

生活リズムを整えましょう

・適度な運動

・適度な運動

睡眠には、日中の身体活動で消耗した体力を回復させる役割があります。日中の活動量が眠りの量や質に影響します。運動習慣がない人は睡眠休養感が低いこともわかっています。

健康づくりの観点からも、1日60分程度(高齢者は40分程度)の身体活動を習慣化することが理想です。まずは短時間でも、定期的に運動する習慣を身に付けましょう。

・1日3食のリズム

・1日3食のリズム

朝食を摂り、夜食を控えることも大事です。朝食を食べないと体内時計がずれて睡眠不足になりやすくなります。朝食が取れる時間に起きることから始めてみましょう。

就寝前の夜食や間食も、体内時計を狂わせる原因になり、睡眠休養感を低下させます。

また、日中に食塩の摂取量が多すぎると、夜間の排尿回数が増えます。日頃から減塩を心がけることで、夜中に目が覚める回数が減ることが期待できます。

・リラックス法

・リラックス法

スムーズに入眠するためには、リラックスして脳の興奮を鎮めることが大切です。

日中のストレスの緊張を和らげ、穏やかな心身のコンディションに整える方法として、例えば、静かに行うヨガや腹式呼吸、音楽やアロマがあります。自分に合ったリラックス法を見つけましょう。

嗜好品との付き合い方に気をつけて

・カフェイン

カフェインには覚醒作用があり、1日400ミリグラムを超えるカフェイン摂取(コーヒー約5杯)があると、1日のどの時点であっても、睡眠に悪影響を与えるとされています。

また、夜の睡眠の質を高めるためには、少なくとも 就寝時間の4時間前からはカフェインを摂らないようにして、できれば 夕方以降は摂取を控えたほうが良いと考えられます。

・アルコール

アルコールは一時的に寝付きを良くしてくれますが、睡眠の後半の眠りの質は悪化し、飲酒量が増えるにつれ、中途覚醒の回数も増えることがわかっています。健康のためにも飲酒量には注意しましょう。

・たばこ

たばこに含まれるニコチンにも覚醒作用があります。紙巻きタバコだけでなく、加熱式タバコにもニコチンが含まれているので、同様の悪影響があります。

環境や習慣を変えても改善しない時は、受診も検討しましょう

眠れない・眠っても休養が取れた感覚がない・日中の眠気や居眠りで困るなどの症状が、病気(不眠症、閉塞性睡眠時無呼吸症、むずむず足症候群・周期性四肢運動障害)によって起きている場合もあります。

睡眠環境や生活習慣、嗜好品の摂り方などを変えても、睡眠休養感が改善しない場合は、まずはかかりつけの医療機関で相談しましょう。

女性ホルモンの変化の影響

女性ホルモンの分泌量の大きな変化が睡眠に影響を及ぼすこともあります。

月経によって鉄欠乏性貧血が強まると、むずむず足症候群を起こすこともありますので、日々の食事で鉄分摂取を心がけましょう。

妊娠中は睡眠が不安定になり、昼間の眠気やイライラを妊婦の約8割が経験します。妊娠中はホルモンの分泌量が増えて睡眠に影響が出ることを知り、心配しすぎないように心掛けて、散歩やストレッチといった気分転換でリラックスを図りましょう。

また、更年期では、ホットフラッシュなどの症状が重いと、深い睡眠が妨げられて睡眠障害につながることがあります。更年期の不眠症状は、その他の更年期症状の治療で軽減する可能性があります。なお、ホルモン補充療法は一部のがんや冠動脈疾患のリスクの懸念もありますので、医師とよく相談しましょう。

睡眠・休養に関する資料・チラシ等

睡眠と休養に関する情報をまとめたチラシを作成いたしました。

ぜひ、ご覧ください。

▶参考ページ

・厚生労働省e-ヘルスネット「健やかな眠りの意義」

・厚生労働省e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」

・厚生労働省ホームページ「健やかな睡眠と休養」