マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードを希望される方には、申請によりカードが交付されます。

マイナンバーカードの交付は、申請後1か月程度かかります。

受取時の必要書類や受付時間等についてはこちらをご覧ください。

ご自宅からの申請

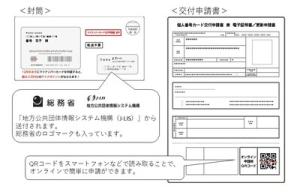

必要なもの 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書

個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書とは、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」から送付したものです。紛失されてしまった場合、お電話をいただければ、郵便で住民票の住所地にお送りすることができます。

オンラインで申請する(1)

スマートフォン等で「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」のQRコードを読み取ることで、オンラインで申請が可能です。顔写真を撮影し、申請をします。カードが出来上がりましたら、交付通知書が届きますので、予約の上、受け取りに来庁していただきます。

オンラインで申請する(2)

マイナンバーカード総合サイトへアクセスし、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に記載されている申請書IDを入力します。顔写真を撮影し、申請をします。カードが出来上がりましたら、交付通知書が届きますので、予約の上、受け取りに来庁していただきます。

郵送で申請する

- 「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し、写真を貼付けてください。

- 封筒に申請書を同封してポストに投函してください。あて先は、「〒219-8730日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号 地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 行」

- カードが出来上がりましたら、交付通知書が届きますので、予約の上、受け取りに来庁していただきます。

申請される際の注意点

- 住所や氏名が変更前の情報が記載された申請書であっても使用することができます。(マイナンバーカードには最新の住民登録情報が記載されます。)

- マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで証明書を取得したい方は、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の「利用者証明用電子証明書の発行」という箇所の「希望しない」にチェックを付けないでください。

市役所・支所での申請

申請の方法は2種類あります。ご本人が本人確認書類を持参の上、窓口にお越しいただければ、写真を無料で撮影し、マイナンバーカードの申請をさせていただきます。初回交付手数料は無料です。

受付時間

| 【受付窓口】市民課窓口 | 受付時間 |

|---|---|

| 平日(祝日・年末年始を除く) | 午前8時30分~午後5時15分 |

| ※毎週木曜日のみ午後7時00分まで | |

| 日曜日(年末年始を除く) | 午前9時00分~午後4時00分 |

| 【受付窓口】支所 | 受付時間 |

| 平日(祝日・年末年始を除く) | 午前8時30分~午後5時15分 |

※国外転出向けマイナンバーカードの申請は以下の時間のみ受け付けます。

本庁舎:平日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分

1 交付時来庁方式について

交付時来庁方式は、WEBや郵送、窓口でマイナンバーカードを申請した後、窓口でカードを受け取る方法です。本人確認書類の中から1点お持ちください。 顔写真を撮影いたしますのでご本人様がご来庁ください。 申請後、カードが出来上がりましたら交付通知書がご自宅に届きます。交付通知書が届き次第、ご予約のうえ、必要書類を持参し本庁舎市民課窓口または支所に来庁してください。窓口で本人確認書類等を確認して、マイナンバーカードをお渡しします。

2 申請時来庁方式について

申請時来庁方式は、窓口で本人確認を実施し、カードが出来上がりましたら郵送で受け取る方法です。必要書類をお持ちの方のみ、本庁舎市民課窓口または支所にてマイナンバーカードの申請を行うことができます。この場合、マイナンバーカードは本人限定郵便または簡易書留で住所登録地に直接送付されます。

【申請時来庁方式の場合】来庁時の必要書類

次の1から6のいずれかを窓口にお持ちください。本人確認書類につきましては、ページ下部の「本人確認書類とは」をご参照ください。

- 本人確認書類Aから2点

- 本人確認書類Aから1点+Bから1点

- 通知カード+本人確認書類Aから1点

- 通知カード+本人確認書類Bから2点

- 個人番号通知書+本人確認書類Aから1点

- 個人番号通知書+本人確認書類Bから2点

本人が15歳未満の場合、本人に加えて親子関係にある法定代理人の同席が必要です。その際は、本人と法定代理人それぞれの本人確認書類が必要です。また、別世帯の親が来庁する場合は戸籍謄本が必要です。

本人が成年被後見人の場合、本人に加えて成年後見人の同席が必要です。その際は、本人と法定代理人のそれぞれの本人確認書類が必要です。また、成年後見人だとわかる登記簿謄本が必要です。

(注意)通知カードは窓口で返納していただき、本人確認書類は窓口でコピーをさせていただきます。

本人確認書類とは

※いずれの書類も「漢字氏名・住所」、「漢字氏名・生年月日」が住民登録の記載と一致している必要があります。

※期限があるものは有効期限内のものに限ります。

|

A |

・住民基本台帳カード ・運転免許証 ・パスポート |

|

B |

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書 |

|

健康保険又は介護保険の被保険者証、資格確認書、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、生活保護受給者証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、身体障害者手帳(顔写真なし)、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)、療育手帳(顔写真なし)、個人番号カード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし) |

|

|

住民名義の預金通帳、社員証、学生証、診察券、学校名が記載された各種書類等 |